A lo largo del confinamiento y de la «nueva normalidad», hemos podido explorar nuevos escenarios para el arte y para las relaciones. Hemos subvertido los límites entre lo público y lo privado, entre lo analógico y lo virtual, entre la exposición y la reivindicación. A partir de la crisis generada por la pandemia, Amadeu Carbó, escritor, educador social y activista, explora las posibilidades de nuevos espacios más democratizados y más democratizadores para la cultura y el arte.

De la nueva normalidad a la nueva realidad

Más de nueve meses para digerir y acomodarnos —si esta palabra es posible— a convivir con la pandemia de la covid-19. Apenas un año atrás, nadie de los que vivimos en la cara bonita del mundo, los pocos que en números porcentuales somos privilegiados, ni imaginábamos que un virus sería capaz de ponernos en una situación de precariedad, que nos hace tambalear individual y colectivamente en la incertidumbre.

Hay que decir que, a pesar de la reivindicación lícita, razonable y justificada del mundo de la cultura, la situación de desamparo en la que nos hallamos no es tan distinta de la que se vive en otros sectores que, desafortunadamente, no tienen ni las herramientas ni los recursos para levantar la voz ni para hacerse escuchar, son invisibles. Con esto quiero decir que el desamparo es más transversal que sectorial, y la crisis, más sistémica que de salud. Tal vez la gran afectación es más de clase, y de clase trabajadora, un concepto que hemos olvidado pero que existe.

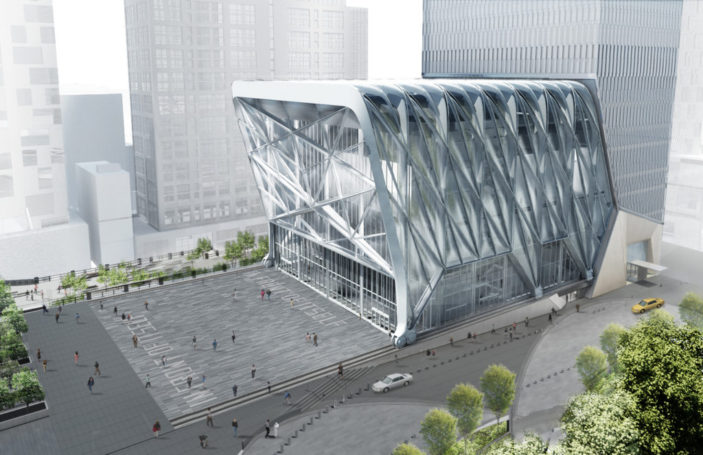

Como un gigante con pies de barro, todo se ha ido a pique en un abrir y cerrar de ojos, lo cual me hace pensar que quizás no todo estaba construido con cimientos sólidos, ni tan bien trabado como nos pensábamos. Para las grandes instituciones culturales, que ya desde 2008 chirriaban y rechinaban, el porrazo, ahora, ha sido estremecedor. No debemos perder de vista que muchas de estas instituciones se han erigido como si fuesen un gran mausoleo, para gozo de la ostentación personal de los miembros de sus patronatos y sus satélites. Y, de hecho, poco se diferencian de los consejos de administración de bancos y multinacionales, ya que siguen su estela y sus modelos, e incluso comparten nombres.

El caso es que, finalmente, y como suele pasar, los damnificados, los que pagarán los platos rotos, serán y son los trabajadores de la cultura, y retomo el argumento de clase ya apuntado anteriormente: la especificidad en tanto que «trabajadores de la cultura» no los hace en absoluto diferentes del resto de los trabajadores, es decir, son el eslabón más débil de todo el sistema —sistema, en nuestro caso, neoliberal, lo que no es un detalle menor.

Pero ahora toca mirar hacia adelante, aquello de hacer de la necesidad virtud. Ante todo un sistema cultural colapsado —podríamos dejarlo en «un sistema colapsado» a secas—, habrá que buscar nuevos recursos y estrategias para seguir generando cultura. Tal vez sería bueno, en este caso, aplicar una mirada mironiana radical. El tópico de asesinar la pintura, no casarse con compromisos, que pueden ser técnicos, metodológicos, institucionales. Nos encontramos ante un tiempo nuevo, se ha hablado incluso de un nuevo contrato social, y habrá que aguzar el oído y escuchar bien para saber qué nos quiere decir y qué podemos ofrecerle nosotros.

Es evidente que no todo irá bien, podemos constatarlo cada día, la magnitud del desastre pandémico es cada vez mayor, y no todo el mundo saldrá adelante. Quienes demuestren capacidad experimental real, de adaptación, de elaborar nuevos discursos, de plantear nuevas propuestas adecuadas a la «nueva realidad», serán los que saldrán adelante, los llamaremos los resilientes.

Es en esta «nueva realidad» donde quiero detenerme. A lo largo del confinamiento y de la «nueva normalidad», hemos podido flirtear con nuevos terrenos y experimentar en ellos, terrenos que, aunque ya existían, no los habíamos explorado en profundidad, eran espacios vírgenes para la mayoría de los mortales. Los espacios hasta ahora convencionales han sufrido en sus límites una dilución y han dado paso precisamente a nuevos espacios, donde ya no solo se contempla un lugar físico, una sala, un escenario, un taller…

En la misma medida en que la idea de comunidad también ha experimentado una buena sacudida. Las comunidades entendidas como grupos humanos que interactúan en espacios comunes —y aquí la definición académica entiende el espacio común como un espacio físico— han padecido también una destrucción conceptual, para empezar una nueva construcción en que el espacio físico no es el centro de la actividad, de las relaciones, etc.

La virtualización de la actividad y el uso de las redes sociales actuaron, inicialmente, de cataplasma que proporcionaba una cierta analgesia cultural, sobre todo en los momentos más duros del confinamiento. La oferta en abierto de contenidos, a pesar de ser una extensión de la «vieja realidad», fue un primer paso que deja vislumbrar que algo está a punto de experimentar cambios profundos, en el consumo, en la exhibición, pero también en cómo generamos cultura.

En el punto álgido del confinamiento, afirmé en un artículo de opinión que «si somos capaces de virtualizar la escolarización de los más pequeños, de hacer las compras de productos básicos en páginas web, de trabajar con todo el equipo de profesionales conectados, de ligar y tener sexo a través de una aplicación, de asistir a oficios religiosos por YouTube, de recibir asistencia sanitaria con el teléfono móvil, de hacer comidas y aperitivos con amigos y familiares con Zoom…, ¿qué nos impide celebrar nuestras fiestas en línea?». Y ahora añadiría: ¿qué nos impide desarrollar la actividad cultural? Y aquí pondría el acento en la creación. A mí, personalmente y debido al desconocimiento, me da grima, pero creo que puede ser un reto apasionante.

Sin embargo, es necesario que hagamos una reflexión y tengamos una mirada crítica para concluir que las redes y los entornos virtuales que normalmente usamos no son los adecuados para la actividad cultural. Antes que nada, porque no son éticos ni transparentes, y las corporaciones y multinacionales que hay detrás no encajan con los valores que supuestamente enarbola la cultura; por lo tanto, tendremos que huir de ellos o ser muy selectivos.

En este caso, será nuestra tarea exigir a las administraciones públicas que impulsen herramientas y redes sociales públicas que sean éticas y respetuosas con los datos de sus usuarios, y que se conviertan en un servicio público de primer orden. Considerar las redes sociales un servicio público será un paso de gigante que permitirá la democratización de muchos procesos, también los culturales.

Es probable que nos encontremos ante una situación con comunes denominadores con aquella en que se halló la cultura occidental a finales del siglo xix y principios del xx. Una situación de crisis que propició ir un paso más allá, querer romper con las convenciones y los academicismos que encorsetaban un potencial creativo sin precedentes, cuya eclosión dio lugar al fenómeno de los ismos: nuevas formas y nuevos mensajes. Un nuevo modo de ver y mirar el mundo desde la óptica creativa. Será preciso observar si las instituciones culturales que se han levantado de la «vieja realidad» serán receptoras y proactivas —cultural y creativamente— de aquello que la «nueva realidad» supuestamente nos puede ofrecer.